确山竹沟根据地(确山县竹沟为什么被称为小延安)

确山县竹沟被称为“小延安”,因为它是国内革命的重要发源地之一,是中共中央所在地之一。在抗日战争和解放战争时期,竹沟是中共中央机关和军委机关的前方指挥部,曾经是革命的中心之一。 竹沟已经成为了革命文化旅游胜地,吸引着大量的游客前来参观。

地处鄂豫皖山林深处的竹沟地区,早在建党初期就有革命活动。1926年,党组织就曾经派一批青年开展工作,这其中就有后来鼎鼎有名的杨靖宇。他们创办农民协会和农民自卫队,革命的星星之火成为大革命时期的燎原之势。此后,杨靖宇等人在革命的低潮时期,坚持斗争,发展军队,也就是后来的豫鄂皖红军游击队。

土地革命时期,竹沟的红色武装始终坚守。他们恢复党的组织,宣传群众政策,在村与村之间建立据点,随着游击区的不断扩大,形成了豫南的桐柏山区根据地。这也成为后来的主力红军长征后,南方八省十四处游击根据地之一。地势险要,易守难攻;革命群众,红色政权,竹沟已经准备迎接更大的革命洪流。

军政发展,红色摇篮

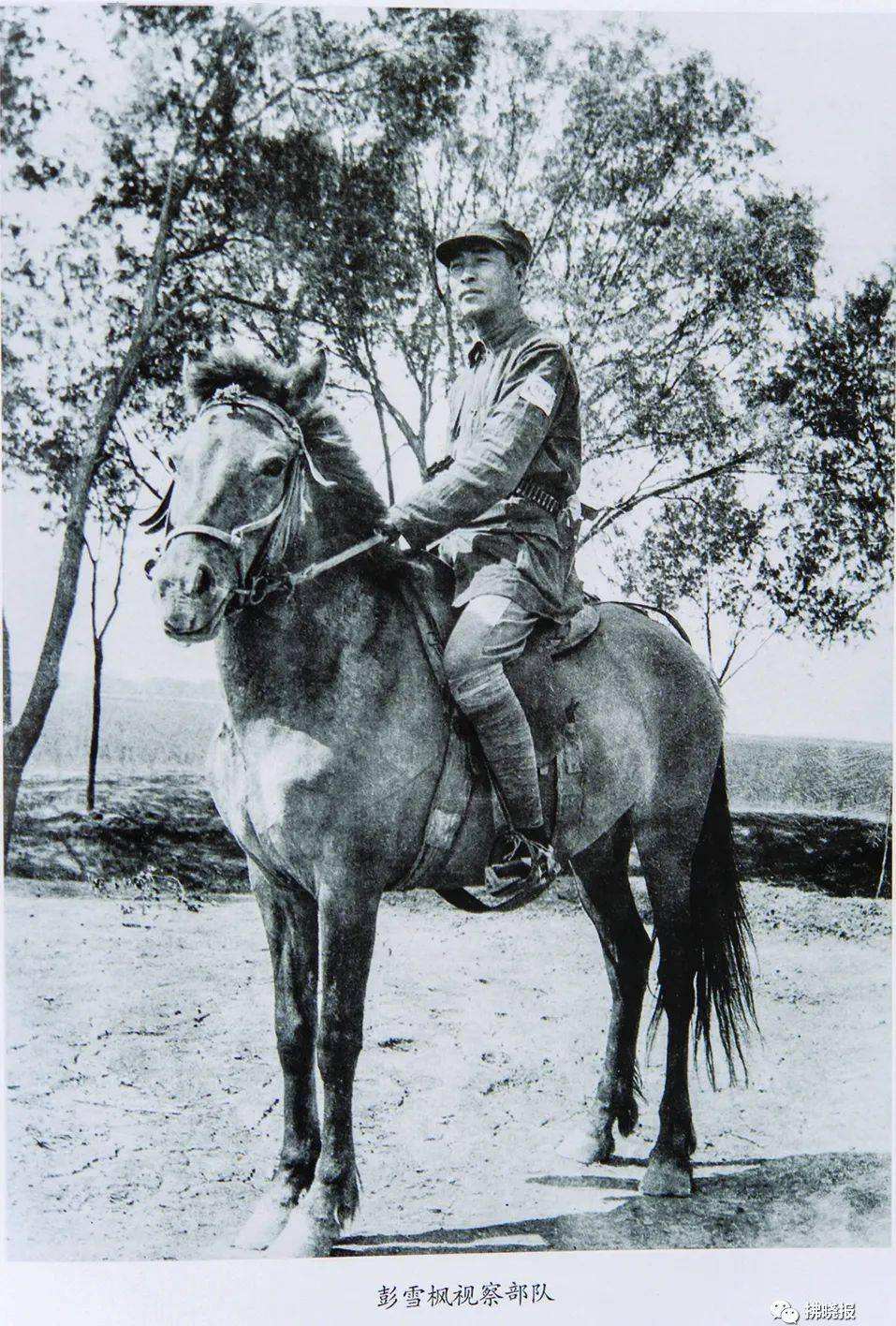

1938年1月,竹沟迎来了第一批客人。原豫南人民抗日军独立团和中共豫南特委进驻,前者就是后来新四军第二师的前身,彭雪枫曾经对其整编扩充。此后,中共河南省委,中共中央中原局相继到此,竹沟根据地俨然成为中原抗日的领导核心,辐射河南全省、鄂中、鄂北和苏皖等地,刘少奇兴奋地称为“小延安”。

“延安有党的领导,竹沟也有党的领导;延安有窑洞,竹沟也有窑洞;延安有抗大,我们这里有党训班;延安有延河,竹沟有大沙河。”从小延安竹沟,走出了新四军的革命武装和数以千计的党政干部。新四军第二、四、五师开赴抗日前线,竹沟军事教导大队、竹沟党训班源源不断地为党培养干部。

中原局以刘少奇为书记,统领长江以北鄂豫皖苏地区党的工作。中原局之下,有豫鄂边党委、竹沟地委和竹沟县委这样的严密组织。党的组织之外,还有很多群众性的组织,青年抗日救国会、妇救会、商民抗日救国会、农民救国会、少年先锋队等。蓬勃发展的群众运动,展现着全民族抗战的蓬勃生机。

白皮红心,统战创举

彭雪枫以游击战术为主要课程,并开设马列主义理论、政治经济、敌工、历史等课程。刘少奇亲自给党训班上课,作了《论共产党员的修养》、《马克思哲学原理》、《论党内思想斗争》等报告。竹沟根据地成为中原抗战的基地和干部摇篮。 要想在艰难的斗争中生存,竹沟 要做好统战工作。

首先是收编地方武装,彭雪枫、王国华等人派出指导员,进行教育整合;接着是团结友军,既要争取国民党下层士兵的支持,还要团结争取上层军官。开联欢会、帮助运输,国民党的刘汝明部、张克侠、何基沣部就与新四军保持友好相处。 对开明士绅和上层知识分子的争取,也是统战工作的重点。

团结一切可以团结的力量,但是又注重发展自身力量。竹沟抗日根据地发明了“白皮红心”的政权。“白皮”指表面上是国民党创办,“红心”则指实际为共产党所控制。在商救会、妇救会、青救会等基础上,成立了由共产党秘密领导的县农民协会。“白皮红心”的政权不仅赢得刘少奇的赞誉,更成为其他抗日根据地学习的典范。

后记

随着竹沟抗日根据地的发展,国民党顽固派坐立不安。从1939年开始,顽固派不断摩擦进攻,最终在11月11日发动了震惊中外的“确山惨案”。竹沟地区党的工作,不得不被迫转到地下。尽管如此,这里走出了两位国家主席、 70多位将军,培养了大批干部、军队,小延安竹沟地区是新四军成长壮大的重要基地,更是中原抗战的中流砥柱。

因为在抗日战争时期,确山县竹沟曾是中共地下党的重要活动基地,被誉为“小延安”。至今,竹沟仍保留着许多革命历史遗迹,是一处具有重要历史价值的红色旅游胜地。

因为在抗日战争时期,确山县竹沟曾是中共地下党的重要活动基地,被誉为“小延安”。至今,竹沟仍保留着许多革命历史遗迹,是一处具有重要历史价值的红色旅游胜地。★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!