民国最后的小说家,他的名字不该被遗忘(民国女小说家)

你今年30岁,也可能40岁,离家多年,生活在城市边缘,从西搬到东,住一个简陋的出租屋,睡廉价木材编造的床。

你所站立的土地,不是你的故乡,永远无法成为你的家。你悬空在不确定的生活中,以为这里是暂居之地,待在这里的时间,竟比你预想的还要长。

这是你的故事,是成千上万漂泊者的故事,也是72年前一个青年人的故事。

青年名朱西甯,23岁,他做了一个重要的决定,这个决定让他成为历史中站错队伍的人,自此与亲人离散四十年。

在此后漫长的人生中,他始终游离。远离故乡,去往陌生城市,多年不购置房屋,不停向陌生的地方迁徙。

多年漂泊生涯,他乡成了故乡,故乡变为他乡。

这样漂泊游离的一生也意外靠近了现代化的本质:

陌生、迁徙、充满不确定性,以及如何在这份不确定中存活下去。

游离

台北辛亥路的山坡巷子里,一栋老房子坐落于此。房屋后山种着玫瑰、茉莉、月季和一些不常见的花果,花果附近,有一棵桃树和一棵桂花树。阳光照在花果上,如雾如霞。

朱西甯与妻女住在这里。

辛亥路远离市区,偏远僻静,后山本是一片荒地,朱西甯多年前领着家人拿锄头锄掉荒草,将喜欢的花果栽种进去。改造完,后山成了朱家人的秘密花园,他们来这里遛狗,也来这里晒太阳。

台湾朱家,文学爱好者一定不陌生,朱家一门三代从事写作。父亲朱西甯是小说家,母亲刘慕沙翻译外文,三个女儿朱天文、朱天心、朱天衣是享誉台湾文坛的朱家三姐妹,朱家第三代的谢海盟如今也成了一位自由写作者。

在朱家,每个人都习惯独处,他们在房间看书,或者在咖啡馆写作,除了朱西甯和女婿唐诺,其他人靠稿费生活,没有上过一天班。

直到今天,朱家后人还挤在朱西甯留下的老房子里,他们对物质的要求低于普通人,衣着朴素,在收费便宜的咖啡馆写作,写作的工具不是电脑,也不是手机,而是笔。

朱家几乎不会出现任何现代设备,朱天心的丈夫唐诺向《好奇心日报》解释,只有让你的生活尽量简单,你的自由度才会出来。

游离

台北辛亥路的山坡巷子里,一栋老房子坐落于此。房屋后山种着玫瑰、茉莉、月季和一些不常见的花果,花果附近,有一棵桃树和一棵桂花树。阳光照在花果上,如雾如霞。

朱西甯与妻女住在这里。

辛亥路远离市区,偏远僻静,后山本是一片荒地,朱西甯多年前领着家人拿锄头锄掉荒草,将喜欢的花果栽种进去。改造完,后山成了朱家人的秘密花园,他们来这里遛狗,也来这里晒太阳。

台湾朱家,文学爱好者一定不陌生,朱家一门三代从事写作。父亲朱西甯是小说家,母亲刘慕沙翻译外文,三个女儿朱天文、朱天心、朱天衣是享誉台湾文坛的朱家三姐妹,朱家第三代的谢海盟如今也成了一位自由写作者。

在朱家,每个人都习惯独处,他们在房间看书,或者在咖啡馆写作,除了朱西甯和女婿唐诺,其他人靠稿费生活,没有上过一天班。

直到今天,朱家后人还挤在朱西甯留下的老房子里,他们对物质的要求低于普通人,衣着朴素,在收费便宜的咖啡馆写作,写作的工具不是电脑,也不是手机,而是笔。

朱家几乎不会出现任何现代设备,朱天心的丈夫唐诺向《好奇心日报》解释,只有让你的生活尽量简单,你的自由度才会出来。

朱家三代人过着一种与现代人相悖的生活,他们不为名利困扰,不被热度新闻裹挟,不去思考名校、996、KPI、薪资涨幅、内卷还是躺平——这些当代人常见的焦虑不在他们的考虑范围内。朱家人这样罕见的活法像是证明,流动的时代里,你完全可以过一种静态的、反潮流的生活,不需要和流行贴得那么紧密。

他们为什么会这样过?或许从朱西甯开始,朱家人游离时代之外的姿态就被奠定了。

朱西甯一直被外界称为台湾现代主义作家,事实上,他是大陆人,祖籍山东,在江苏宿迁长大,小时候常于苏北安徽等地漂泊。

1949年,他放弃学业加入国民政府军队,随军来到台湾,这个决定改变了他的一生,从这一年起,台湾全省戒严,近40年,两岸之间互不往来。

朱西甯身份尴尬,对于大陆,他是台湾作家,是海岸那边的人。对于台湾,这是外来兵,永远的外省人。

朱西甯的妻子刘慕沙是台湾本地医师的女儿,慕沙的父亲常告诉她,嫁给外省军人的话,不如剁给猪吃,这样激烈的观念侧面印证了那个年代,台湾本地人对大陆军人的态度。

刘慕沙鼓起勇气带着乐谱和网球拍与朱西甯私奔,才有了他们后来的婚姻。

常年漂泊,在一个眷村与另一个眷村之间迁居,容易形成游离感。汉语解释里,游离指离开集体、联盟或者依附的事物,也能用来形容人的漂泊与孤独。

北漂、沪漂们或许对这种游离状态有所共鸣,七十年前,朱西甯的感受更深、更痛,游离于两地之间的距离,游离于无法产生归属的心理。

朱西甯的女儿们称,父亲从没有将这座岛屿视作可以落脚生根的地方。在台湾住了几十年,朱西甯不打算买房,他告诉家人,买什么房子,安家落户的,就不打算回去了么?

朱家三代人过着一种与现代人相悖的生活,他们不为名利困扰,不被热度新闻裹挟,不去思考名校、996、KPI、薪资涨幅、内卷还是躺平——这些当代人常见的焦虑不在他们的考虑范围内。朱家人这样罕见的活法像是证明,流动的时代里,你完全可以过一种静态的、反潮流的生活,不需要和流行贴得那么紧密。

他们为什么会这样过?或许从朱西甯开始,朱家人游离时代之外的姿态就被奠定了。

朱西甯一直被外界称为台湾现代主义作家,事实上,他是大陆人,祖籍山东,在江苏宿迁长大,小时候常于苏北安徽等地漂泊。

1949年,他放弃学业加入国民政府军队,随军来到台湾,这个决定改变了他的一生,从这一年起,台湾全省戒严,近40年,两岸之间互不往来。

朱西甯身份尴尬,对于大陆,他是台湾作家,是海岸那边的人。对于台湾,这是外来兵,永远的外省人。

朱西甯的妻子刘慕沙是台湾本地医师的女儿,慕沙的父亲常告诉她,嫁给外省军人的话,不如剁给猪吃,这样激烈的观念侧面印证了那个年代,台湾本地人对大陆军人的态度。

刘慕沙鼓起勇气带着乐谱和网球拍与朱西甯私奔,才有了他们后来的婚姻。

常年漂泊,在一个眷村与另一个眷村之间迁居,容易形成游离感。汉语解释里,游离指离开集体、联盟或者依附的事物,也能用来形容人的漂泊与孤独。

北漂、沪漂们或许对这种游离状态有所共鸣,七十年前,朱西甯的感受更深、更痛,游离于两地之间的距离,游离于无法产生归属的心理。

朱西甯的女儿们称,父亲从没有将这座岛屿视作可以落脚生根的地方。在台湾住了几十年,朱西甯不打算买房,他告诉家人,买什么房子,安家落户的,就不打算回去了么?

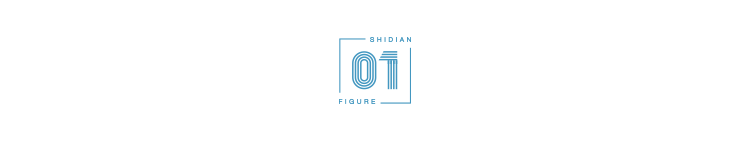

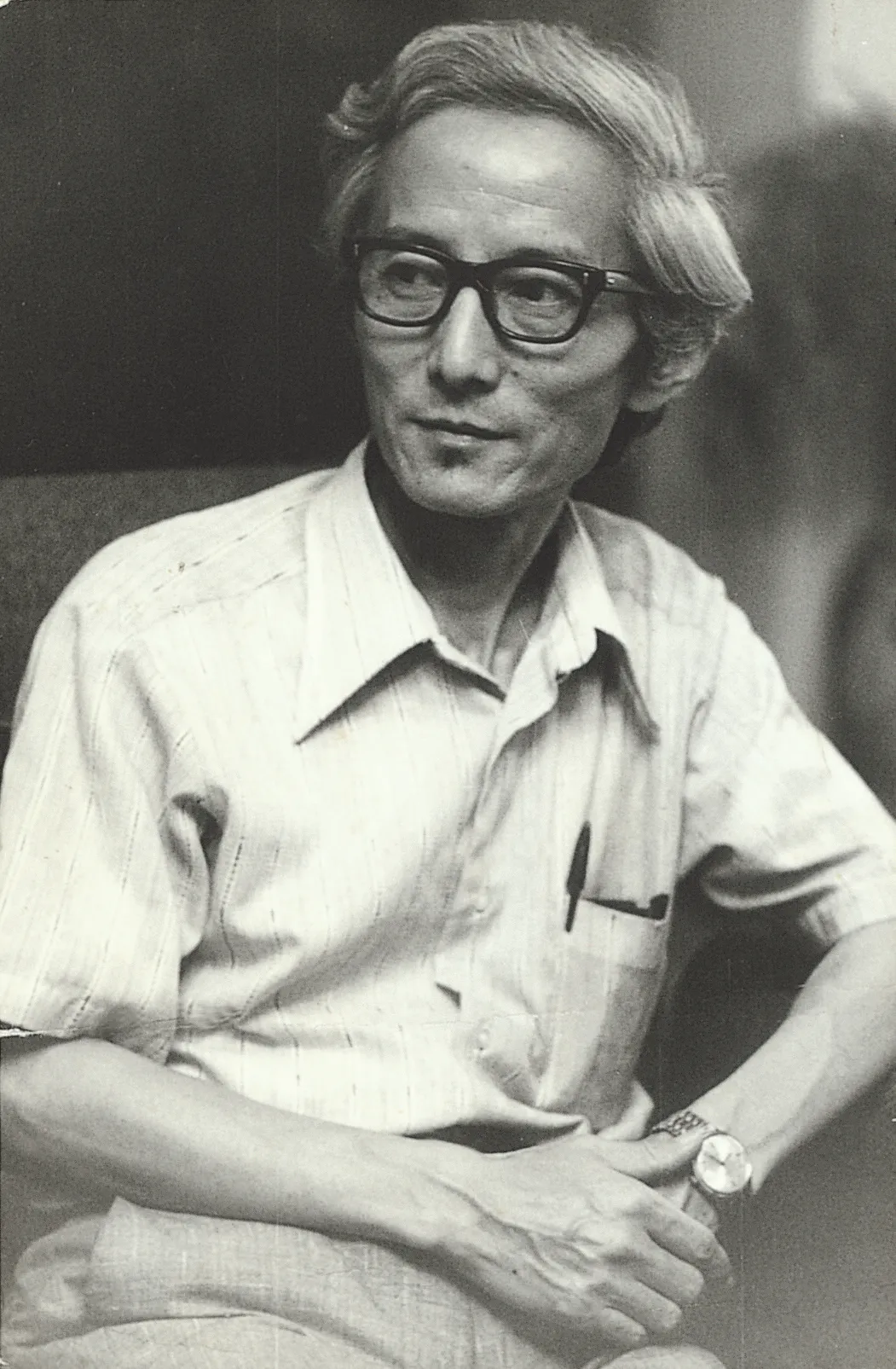

1976年摄于台北景美家的后山

等到三个女儿长大,狭窄的旧屋无法容纳这一大家人,朱西甯意识到返乡无望,才购入一套房产。

搬家那天,朱西甯的脸上完全没有乔迁之喜,中国人传统观念里,买房代表落地生根,他无法在这里生根。

女儿们的印象里,父亲对故乡的眷恋处处可见,台湾的冬天很少下雪,每当看到雪,朱西甯会把女儿们叫起来,很小声地告诉她们,这是霜,老家的冬天,早晨就是这个样子。

他始终在等待着有一天回到故乡,日复一日,年复一年,两岸仍未互通。朱西甯失望,又像是认命,他在小说《现在几点钟》里写道:家不一定都是使你习惯的地方。

买房前的二三十年,朱家人住眷村,这是国民政府在特殊时期安排国民党军人和家属的住所,眷村住着120万像朱西甯这样的人,他们用内陆城市的名字为眷村街道取名,让这里出生的每个孩子熟背大陆老家的地址。

从现在的眼光看,朱西甯和这120万人都是做错了选择的人。站立当下回望过去,所有复杂的选择都变得很轻易。但是,站在历史十字路口的人,谁又能预测未来将会发生什么?

1976年摄于台北景美家的后山

等到三个女儿长大,狭窄的旧屋无法容纳这一大家人,朱西甯意识到返乡无望,才购入一套房产。

搬家那天,朱西甯的脸上完全没有乔迁之喜,中国人传统观念里,买房代表落地生根,他无法在这里生根。

女儿们的印象里,父亲对故乡的眷恋处处可见,台湾的冬天很少下雪,每当看到雪,朱西甯会把女儿们叫起来,很小声地告诉她们,这是霜,老家的冬天,早晨就是这个样子。

他始终在等待着有一天回到故乡,日复一日,年复一年,两岸仍未互通。朱西甯失望,又像是认命,他在小说《现在几点钟》里写道:家不一定都是使你习惯的地方。

买房前的二三十年,朱家人住眷村,这是国民政府在特殊时期安排国民党军人和家属的住所,眷村住着120万像朱西甯这样的人,他们用内陆城市的名字为眷村街道取名,让这里出生的每个孩子熟背大陆老家的地址。

从现在的眼光看,朱西甯和这120万人都是做错了选择的人。站立当下回望过去,所有复杂的选择都变得很轻易。但是,站在历史十字路口的人,谁又能预测未来将会发生什么?

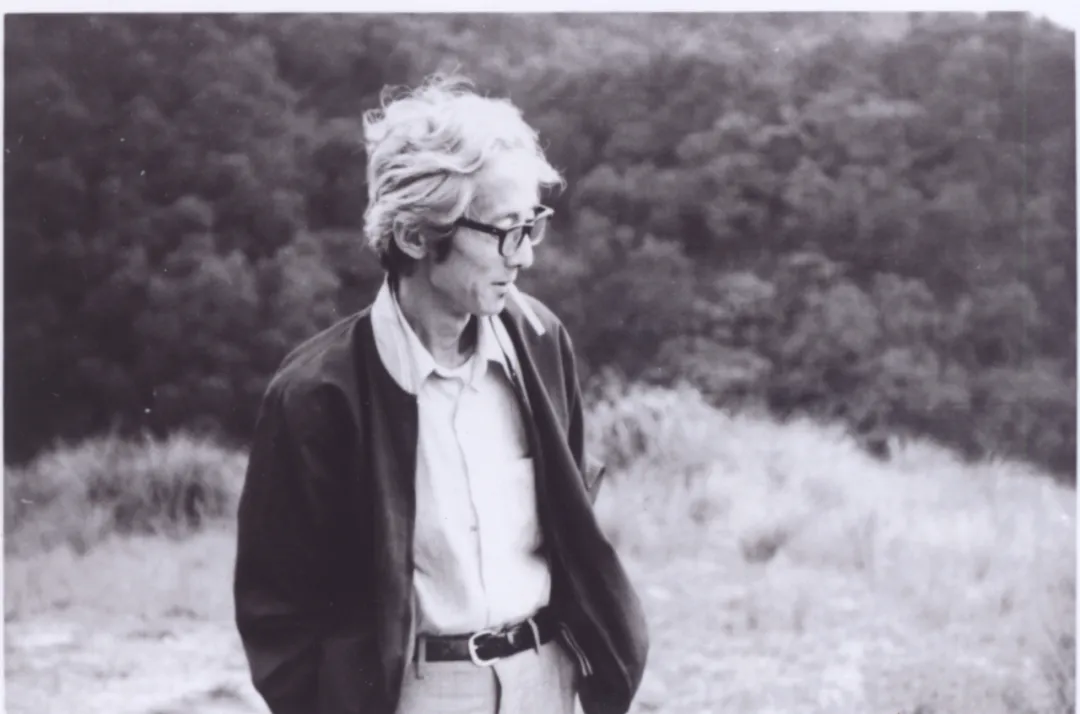

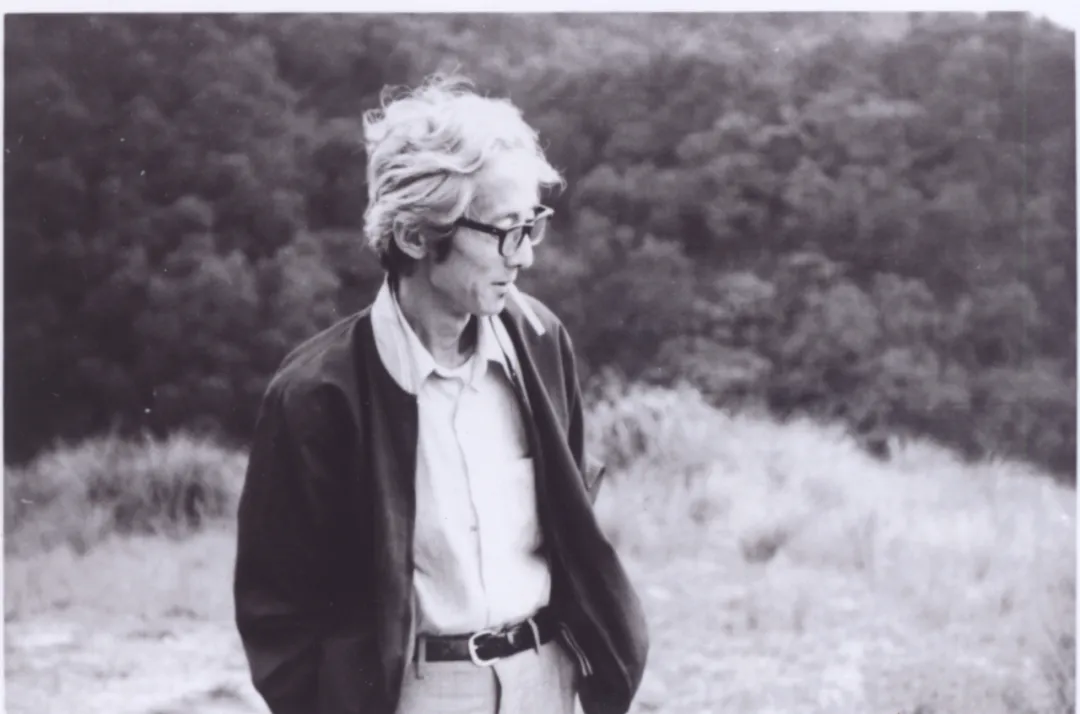

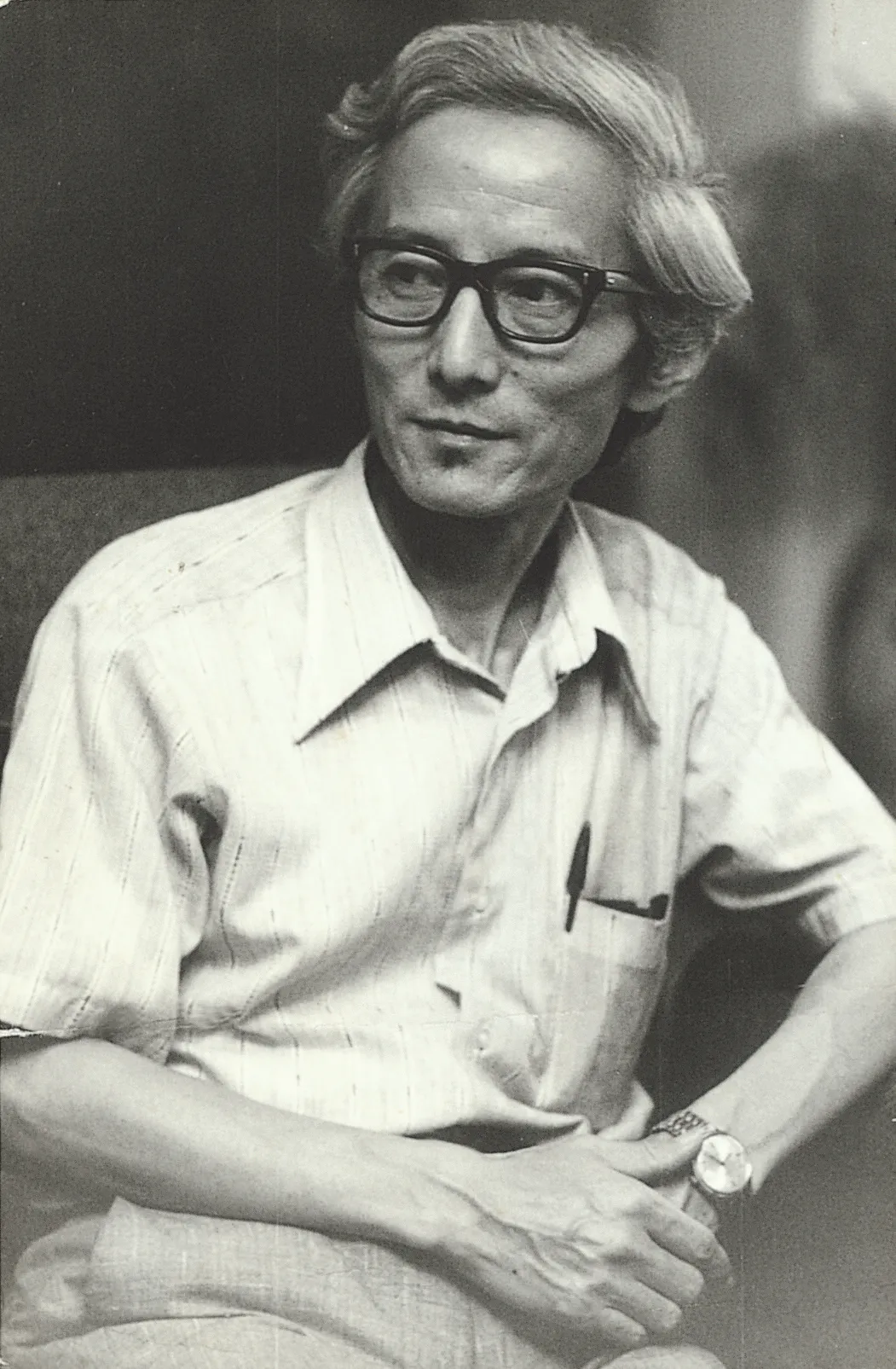

朱西甯青年时期

朱西甯的长女朱天文在一篇文章里,还原了父亲弃学从戎前一晚的情形,父亲的说法是,(他)哭着写日记,隔壁屋里有年逾花甲的两老,窗外丛竹的天井对面,有一段不了情,更还有那个年龄贪恋的学问、学位……要割舍的太多,烟头烧掉半个木棉枕。

第二天天亮,种种不舍都被他割舍下了,最终,朱西甯只带走了一本张爱玲的《传奇》,带着这本书,他走过遍地战火,走到了距离宿迁七八百公里的台湾。

朱西甯青年时期

朱西甯的长女朱天文在一篇文章里,还原了父亲弃学从戎前一晚的情形,父亲的说法是,(他)哭着写日记,隔壁屋里有年逾花甲的两老,窗外丛竹的天井对面,有一段不了情,更还有那个年龄贪恋的学问、学位……要割舍的太多,烟头烧掉半个木棉枕。

第二天天亮,种种不舍都被他割舍下了,最终,朱西甯只带走了一本张爱玲的《传奇》,带着这本书,他走过遍地战火,走到了距离宿迁七八百公里的台湾。

多看一眼

张爱玲是朱西甯创作路上的启蒙者,朱西甯从军来台时,一切从简,唯独《传奇》舍不得放。

增订版《传奇》在香港出版时,朱西甯忍不住写信寄去,为张爱玲的新作祝贺,多年后收到了张爱玲的回信,信里称,她看过朱西甯的小说,不止一遍,尤其喜欢《新坟》。

此后,二人通信多年。其中一封信里,朱西甯倾诉自己对于文学的沉迷,进行自我剖析:

多看一眼

张爱玲是朱西甯创作路上的启蒙者,朱西甯从军来台时,一切从简,唯独《传奇》舍不得放。

增订版《传奇》在香港出版时,朱西甯忍不住写信寄去,为张爱玲的新作祝贺,多年后收到了张爱玲的回信,信里称,她看过朱西甯的小说,不止一遍,尤其喜欢《新坟》。

此后,二人通信多年。其中一封信里,朱西甯倾诉自己对于文学的沉迷,进行自我剖析:

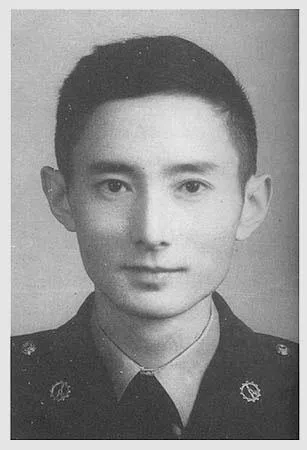

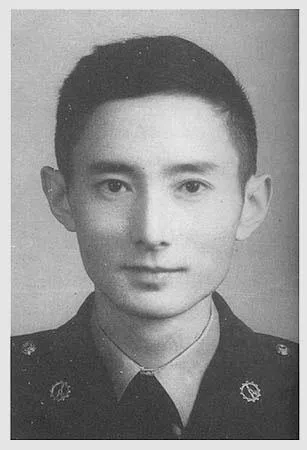

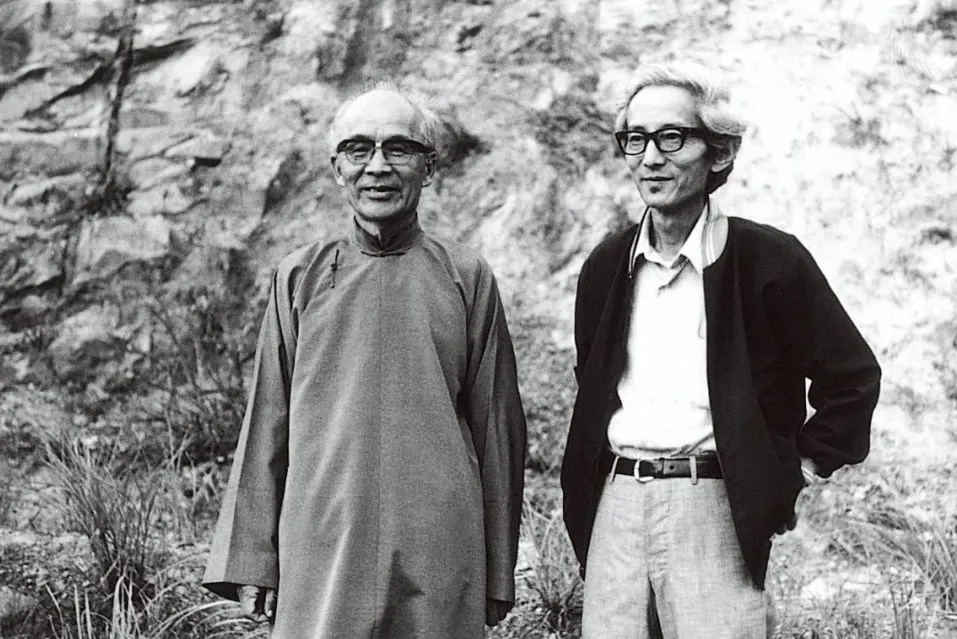

胡兰成(左)朱西甯(右)

胡兰成是人人唾弃的汉奸,朱西甯是日本侵华的受害者。人们能想到的最强烈的一层冲突也不过如此。

没人理解朱西甯为什么这么做,妻子刘慕沙和他争论,不少好友也与他绝交。

当他邀请好友痖弦旁听胡兰成的文学课时,痖弦回复,听你个头!西甯,我们都是一起走过抗日战争的人,你怎么会和汉奸在一起?

和汉奸在一起,是朱西甯这一生最受争议的举动,让他付出了太多太多,老友绝交,声名扫地。

朱西甯很少为自己辩驳,多年后,次女朱天心在《三十三年梦》里写道,我没问过他如何料理这国族情仇纠结,我猜,或许他长年地帮母亲过目译稿,早已晋身另一个超越眼下国界的文学共和国了吧。

朱家祖辈信奉基督教,朱西甯也受基督教义影响。他曾在朱家客厅里,为学生讲解《旧约圣经》。

《旧约圣经》中有个故事,上帝决定摧毁罪恶之都索多玛城,摧毁前,他派天使提前告诉商人罗得,示意罗得可以带妻女离开,往山上跑,不要停留,也不要回望。

逃命过程中,罗得的妻子没有遵守,往身后看了一眼,就这么一眼,她被化作一根盐柱。

罗得之妻的多看一眼或许因为欲望,朱西甯的多看一眼源于不忍。女婿唐诺告诉《南方人物周刊》,朱先生有多看你一眼的不忍,他对世界充满同情,肯给别人机会。

他不顾所有人反对收留胡兰成,晚年自掏腰包创办《三三集刊》,聚集三三青年,都是在多看他们一眼。

所谓三三,头一个三是三民主义,第二个三与基督教相关,指圣父圣子圣灵三位一体。朱家会为这些三三青年提供免费餐食和写作指导。

胡兰成(左)朱西甯(右)

胡兰成是人人唾弃的汉奸,朱西甯是日本侵华的受害者。人们能想到的最强烈的一层冲突也不过如此。

没人理解朱西甯为什么这么做,妻子刘慕沙和他争论,不少好友也与他绝交。

当他邀请好友痖弦旁听胡兰成的文学课时,痖弦回复,听你个头!西甯,我们都是一起走过抗日战争的人,你怎么会和汉奸在一起?

和汉奸在一起,是朱西甯这一生最受争议的举动,让他付出了太多太多,老友绝交,声名扫地。

朱西甯很少为自己辩驳,多年后,次女朱天心在《三十三年梦》里写道,我没问过他如何料理这国族情仇纠结,我猜,或许他长年地帮母亲过目译稿,早已晋身另一个超越眼下国界的文学共和国了吧。

朱家祖辈信奉基督教,朱西甯也受基督教义影响。他曾在朱家客厅里,为学生讲解《旧约圣经》。

《旧约圣经》中有个故事,上帝决定摧毁罪恶之都索多玛城,摧毁前,他派天使提前告诉商人罗得,示意罗得可以带妻女离开,往山上跑,不要停留,也不要回望。

逃命过程中,罗得的妻子没有遵守,往身后看了一眼,就这么一眼,她被化作一根盐柱。

罗得之妻的多看一眼或许因为欲望,朱西甯的多看一眼源于不忍。女婿唐诺告诉《南方人物周刊》,朱先生有多看你一眼的不忍,他对世界充满同情,肯给别人机会。

他不顾所有人反对收留胡兰成,晚年自掏腰包创办《三三集刊》,聚集三三青年,都是在多看他们一眼。

所谓三三,头一个三是三民主义,第二个三与基督教相关,指圣父圣子圣灵三位一体。朱家会为这些三三青年提供免费餐食和写作指导。

这样一个热爱文学的人,为了给青年学生讲解指点,一度放下写作。学生的作品中不乏一些粗制滥造的作品,还有人意不在此,来朱家只为蹭些名声,或是接近朱家的女儿们。无论是谁的作品,朱西甯都一行行地认真阅读,给出自己的建议。

朱天心为父亲不平,朱西甯解释,自己在流亡时期痴迷文学,如果有个前辈能在那时点拨一下,他在文学创作上可以少走不少弯路——朱西甯在流亡路上没有遇到这样的前辈,他愿意成为这样的人。

外界对三三争议很多,朱天心回头再看三三时期,像是一个找士、养士的过程,他们寻找有才能的人,共同学习和传播诗书礼乐,没有外界想得那么传奇,也没有外界臆想得那么糟糕,只是我们自身能力学养不足,终只成了一场较长的文青夏令营。

大陆作家虹影,虽不是三三青年,作为后辈作家,也曾几次受朱西甯指点。虹影发布小说《六指》,朱西甯为她写评论,称这是一部才华与功力兼美的作品。

虹影给朱先生写信,很快得到朱西甯的鼓励与鞭策,鼓励她继续写作。

上世纪九十年代,虹影去台湾参加文学研讨会,朱西甯头发全银,面貌慈祥,赠予她四本朱家两代人写的书,两人聊了近六个小时。

朱西甯告诉虹影,别去学时下的新生代作家只凝视微观自我,要将视野放得更广阔。

这样一个热爱文学的人,为了给青年学生讲解指点,一度放下写作。学生的作品中不乏一些粗制滥造的作品,还有人意不在此,来朱家只为蹭些名声,或是接近朱家的女儿们。无论是谁的作品,朱西甯都一行行地认真阅读,给出自己的建议。

朱天心为父亲不平,朱西甯解释,自己在流亡时期痴迷文学,如果有个前辈能在那时点拨一下,他在文学创作上可以少走不少弯路——朱西甯在流亡路上没有遇到这样的前辈,他愿意成为这样的人。

外界对三三争议很多,朱天心回头再看三三时期,像是一个找士、养士的过程,他们寻找有才能的人,共同学习和传播诗书礼乐,没有外界想得那么传奇,也没有外界臆想得那么糟糕,只是我们自身能力学养不足,终只成了一场较长的文青夏令营。

大陆作家虹影,虽不是三三青年,作为后辈作家,也曾几次受朱西甯指点。虹影发布小说《六指》,朱西甯为她写评论,称这是一部才华与功力兼美的作品。

虹影给朱先生写信,很快得到朱西甯的鼓励与鞭策,鼓励她继续写作。

上世纪九十年代,虹影去台湾参加文学研讨会,朱西甯头发全银,面貌慈祥,赠予她四本朱家两代人写的书,两人聊了近六个小时。

朱西甯告诉虹影,别去学时下的新生代作家只凝视微观自我,要将视野放得更广阔。

内里的核

虹影眼中,朱西甯喜欢动物,安宁慈祥,是世上极少数的大慈悲者,如果有一天没了家,想必朱先生也会收留自己。

接触过朱西甯的后辈有相似感受,朱西甯温和清瘦,一生不超过50公斤,对什么都表现得淡淡的,唯独在小说创作里,展现出山东男人骨子里的血性。

事实上,朱西甯从没去过山东,他是父母四十几岁生下来的小儿子,上面有两个哥哥六个姐姐,朱西甯出生时,哥哥姐姐们已经流散在外,有人读书,有人剿匪。朱天心说,自己的父亲是个非常寂寞的小男生,跟随爷爷奶奶长大,听了许多他们描述的山东民间故事。

朱西甯的小说背景发生在民国初期的山东乡野,他对人物的刻画狠辣决绝,《铁浆》里,孟昭有为了争夺官盐承包权,生生灌下铁浆,将鲜红的铁浆像灌进沙模子一样地灌进嘴巴里。

内里的核

虹影眼中,朱西甯喜欢动物,安宁慈祥,是世上极少数的大慈悲者,如果有一天没了家,想必朱先生也会收留自己。

接触过朱西甯的后辈有相似感受,朱西甯温和清瘦,一生不超过50公斤,对什么都表现得淡淡的,唯独在小说创作里,展现出山东男人骨子里的血性。

事实上,朱西甯从没去过山东,他是父母四十几岁生下来的小儿子,上面有两个哥哥六个姐姐,朱西甯出生时,哥哥姐姐们已经流散在外,有人读书,有人剿匪。朱天心说,自己的父亲是个非常寂寞的小男生,跟随爷爷奶奶长大,听了许多他们描述的山东民间故事。

朱西甯的小说背景发生在民国初期的山东乡野,他对人物的刻画狠辣决绝,《铁浆》里,孟昭有为了争夺官盐承包权,生生灌下铁浆,将鲜红的铁浆像灌进沙模子一样地灌进嘴巴里。

朱西甯经典作品大陆首次出版,理想国推出

46岁那年,朱西甯为了专事文学创作,提前退役,他没有一点存款,每个月赤字,女儿们都觉得这样的选择好大胆,朱天心称,他在人生里的几次重大选择,完全以文学为最高,其他都可以让渡、舍掉、放弃、再说,可是只有这点他不松手。

她在回忆录《三十三年梦》里写道:脱开小说家身份时的父亲,是个单纯正直近于天真好欺瞒蒙混的人。

脱开小说家身份时的父亲这句旁,朱天心加了一句批注:可能吗?

时隔多年,朱西甯再次与故乡产生联系是1979年,他收到了六姐的来信,信里称,他们的父母已于六十年代去世,两个兄长也不在了,族中亲友四散,亲友们都在动荡年代里尝透世态炎凉的滋味。

等了多年,盼了多年,等来的结果,比等待的过程更加煎熬。

朱西甯有个朋友,也是一位作家,名舒畅,他与朱西甯有相似的感受,他当年只身一人来到台湾,留下了妻子和在襁褓中的儿子,没想到此后多年音信全无。

他等了几十年,终于等到可以寻亲时,回到家乡他发现,妻子已经去世十年,儿子也从襁褓中的婴儿成长为一个中年男人,血缘的连结也弥补不了他在孩子生命中缺席的那些年。

朱西甯经典作品大陆首次出版,理想国推出

46岁那年,朱西甯为了专事文学创作,提前退役,他没有一点存款,每个月赤字,女儿们都觉得这样的选择好大胆,朱天心称,他在人生里的几次重大选择,完全以文学为最高,其他都可以让渡、舍掉、放弃、再说,可是只有这点他不松手。

她在回忆录《三十三年梦》里写道:脱开小说家身份时的父亲,是个单纯正直近于天真好欺瞒蒙混的人。

脱开小说家身份时的父亲这句旁,朱天心加了一句批注:可能吗?

时隔多年,朱西甯再次与故乡产生联系是1979年,他收到了六姐的来信,信里称,他们的父母已于六十年代去世,两个兄长也不在了,族中亲友四散,亲友们都在动荡年代里尝透世态炎凉的滋味。

等了多年,盼了多年,等来的结果,比等待的过程更加煎熬。

朱西甯有个朋友,也是一位作家,名舒畅,他与朱西甯有相似的感受,他当年只身一人来到台湾,留下了妻子和在襁褓中的儿子,没想到此后多年音信全无。

他等了几十年,终于等到可以寻亲时,回到家乡他发现,妻子已经去世十年,儿子也从襁褓中的婴儿成长为一个中年男人,血缘的连结也弥补不了他在孩子生命中缺席的那些年。

一点点的永恒

1987年底,两岸破冰,台湾当局宣布退伍士兵可以回大陆探亲。第二年,朱西甯带着妻女回到宿迁老家,距离他初来台湾过了近四十年。

这次探亲,朱家姐妹才发现,原来自己的故乡不是山东临朐,而是江苏宿迁,也了解了那段被尘封已久的家族历史。

真的能与那些从未会面的朱家后人亲近吗?朱家姐妹心里有些忐忑。那些年,她们常常听说,老兵返乡后,倾家荡产子孙不认的传闻。等到真正来到宿迁,她们松了口气,朱天心惊讶地发现,那务农的、做黑手的、刚放学的……皆一脸雀斑,见人就脸红的腼腆神情,好像在照镜子。

一点点的永恒

1987年底,两岸破冰,台湾当局宣布退伍士兵可以回大陆探亲。第二年,朱西甯带着妻女回到宿迁老家,距离他初来台湾过了近四十年。

这次探亲,朱家姐妹才发现,原来自己的故乡不是山东临朐,而是江苏宿迁,也了解了那段被尘封已久的家族历史。

真的能与那些从未会面的朱家后人亲近吗?朱家姐妹心里有些忐忑。那些年,她们常常听说,老兵返乡后,倾家荡产子孙不认的传闻。等到真正来到宿迁,她们松了口气,朱天心惊讶地发现,那务农的、做黑手的、刚放学的……皆一脸雀斑,见人就脸红的腼腆神情,好像在照镜子。

台湾当局开放探亲的前几年,朱西甯每年都会返乡,他拿出积蓄修好了父母和兄长们的祖坟,又四处拼凑查访出一份完整的族谱,记下族里每个人的名字。

离开家乡时,他是23岁的青年,回来时,成了年过60的老人。为了弥补这么多年的缺失,朱西甯对家族后辈倾囊相授,鼓励每个孩子上学,帮忙凑齐学费,有些后辈希望向出版社投稿,他会帮忙润饰稿件,有些后辈想要出去创业,他也拿出近乎全部的积蓄

朱家姐妹意识到,本以为父亲对亲情看得很开阔,原来他有着这样的执着。

朱西甯生命的最后十多年,把自己关在小房间写《华太平家传》,这本书说的是华氏一族的百年流亡史,祖父华长老传教办学,用山东话讲圣经,父亲营生兴家,家族里的孩童流落到南方小岛,华氏一族的命运与朱家如出一辙。

朱西甯通过这样的方式记录下朱家祖祖辈辈的经历,他从楼上卧房搬到楼下客厅,长期窝在茶几边的长沙发角落,旁边放着几大摞书,他一直不停地书写。

他写《华太平家传》近20年,有时写了十几二十万字,如果他觉得不够好,会一次次地销毁再从头来过,改了整整七次。

第八次启笔,他写了近30万字,想梳理一下书稿时,发现所有的书稿都被白蚁啃食干净,向着书桌的那一面书稿完全粉碎了。

眼见朱西甯的多年心血毁于一旦,其他人痛心不已,他却很平静,告诉女儿们,或许上帝是用这种方式委婉地告诉他,这本书写得不够好。

直到朱西甯1998年病逝,也没有完成《华太平家传》,他对这本书最初的篇幅预计是300万字,去世时只完成了55万字,这是他的第九次启笔。

长女朱天文眼里,父亲晚年的做法像极了《百年孤独》里的奥雷里亚诺上校,那位上校为人冷漠,与父亲的性格截然不同,但奥雷里亚诺上校重复制作小金鱼,又将其损毁的模样,与父亲晚年用尽心血写作又不断销毁的身影重合了。

《百年孤独》里,长时间的工作让奥雷里亚诺上校的背脊驼了、视力弱了,他得到了心灵的平静。现实中,不断去写作或许也是朱西甯获得平静的方式。

去世前一年,朱西甯得了肺癌,最后的日子,他仍然不愿意麻烦别人。

缠绵病榻时,他会抱有歉意地向妻女们说,累坏你们了。打电话告诉六姐自己的病情时,他的第一句话是六姊,抱歉,让你挂心了。

临终,朱西甯希望自己葬于南港军人公墓,在那里,墓地的大小按照主人生前的阶级分配,按照他的军阶,墓地如同鸽子笼一般。妻女们明白,他是想给家中节省办后事的费用。

台湾当局开放探亲的前几年,朱西甯每年都会返乡,他拿出积蓄修好了父母和兄长们的祖坟,又四处拼凑查访出一份完整的族谱,记下族里每个人的名字。

离开家乡时,他是23岁的青年,回来时,成了年过60的老人。为了弥补这么多年的缺失,朱西甯对家族后辈倾囊相授,鼓励每个孩子上学,帮忙凑齐学费,有些后辈希望向出版社投稿,他会帮忙润饰稿件,有些后辈想要出去创业,他也拿出近乎全部的积蓄

朱家姐妹意识到,本以为父亲对亲情看得很开阔,原来他有着这样的执着。

朱西甯生命的最后十多年,把自己关在小房间写《华太平家传》,这本书说的是华氏一族的百年流亡史,祖父华长老传教办学,用山东话讲圣经,父亲营生兴家,家族里的孩童流落到南方小岛,华氏一族的命运与朱家如出一辙。

朱西甯通过这样的方式记录下朱家祖祖辈辈的经历,他从楼上卧房搬到楼下客厅,长期窝在茶几边的长沙发角落,旁边放着几大摞书,他一直不停地书写。

他写《华太平家传》近20年,有时写了十几二十万字,如果他觉得不够好,会一次次地销毁再从头来过,改了整整七次。

第八次启笔,他写了近30万字,想梳理一下书稿时,发现所有的书稿都被白蚁啃食干净,向着书桌的那一面书稿完全粉碎了。

眼见朱西甯的多年心血毁于一旦,其他人痛心不已,他却很平静,告诉女儿们,或许上帝是用这种方式委婉地告诉他,这本书写得不够好。

直到朱西甯1998年病逝,也没有完成《华太平家传》,他对这本书最初的篇幅预计是300万字,去世时只完成了55万字,这是他的第九次启笔。

长女朱天文眼里,父亲晚年的做法像极了《百年孤独》里的奥雷里亚诺上校,那位上校为人冷漠,与父亲的性格截然不同,但奥雷里亚诺上校重复制作小金鱼,又将其损毁的模样,与父亲晚年用尽心血写作又不断销毁的身影重合了。

《百年孤独》里,长时间的工作让奥雷里亚诺上校的背脊驼了、视力弱了,他得到了心灵的平静。现实中,不断去写作或许也是朱西甯获得平静的方式。

去世前一年,朱西甯得了肺癌,最后的日子,他仍然不愿意麻烦别人。

缠绵病榻时,他会抱有歉意地向妻女们说,累坏你们了。打电话告诉六姐自己的病情时,他的第一句话是六姊,抱歉,让你挂心了。

临终,朱西甯希望自己葬于南港军人公墓,在那里,墓地的大小按照主人生前的阶级分配,按照他的军阶,墓地如同鸽子笼一般。妻女们明白,他是想给家中节省办后事的费用。

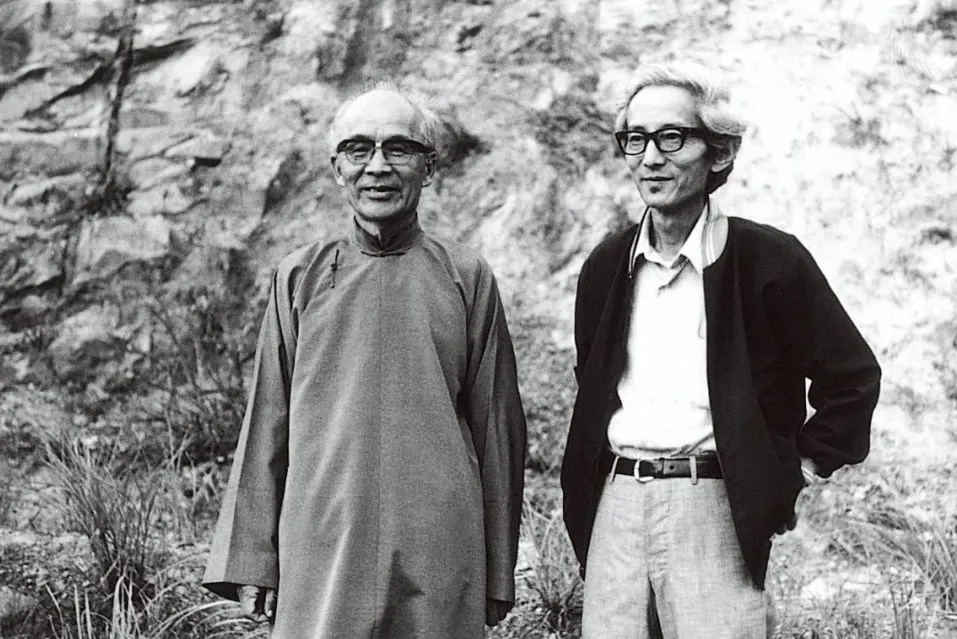

朱家全家福

朱家人没有遵循这样的遗言,而是将他的骨灰放在刘慕沙的床头柜上,放上一个盆栽,偶尔会有猫睡在附近——一如朱西甯生前那般,他在沙发上写作,总有只猫围绕身旁。

过了近20年,2017年,刘慕沙也去世了,三姐妹将父母合葬在了阳明山上,阳明山在台北近郊,风光秀丽,他们选择花葬,将骨灰洒进花坛下方,来年,便会长出漂亮的花。

老一辈人离开了,他们产生的影响是潜移默化的。朱家三姐妹始终维持着父亲在世时的生活状态:不讲吃穿用度,事事以文学为先。

大女儿朱天文用柔和的笔调书写边缘人物命运;二女儿朱天心爱好动物,定期喂养流浪猫,为公共事务奔走;三女儿朱天衣写童书散文,为孩子们造梦。

她们站在时代之外,维持独立又游离的姿态。

2018年,《他们在岛屿写作》系列纪录片邀请朱家姐妹将朱家的故事记录下来,这个系列曾纪录过周梦蝶、余光中、痖弦等多位曾在岛屿写作的诗人和作家。

几年前,朱家姐妹拒绝过片方的邀约,而这一次,她们同意了。朱天心解释,父亲去世20年,母亲也走了,这一页历史似乎要翻过去了,我们不说,不会有人知道。

借着拍摄纪录片的缘故,朱家姐妹们再一次踏上返乡之路,她们发现,宿迁早已变了模样,城市的新建筑遮盖了故乡的旧影。

朱西甯当年修葺的朱家祖坟被文明城市示范街的建筑覆盖,他曾走过的黄河废古道成了如今的生态公园。

城市改造大刀阔斧,朱西甯记忆中的故乡,愈加模糊了。

朱家全家福

朱家人没有遵循这样的遗言,而是将他的骨灰放在刘慕沙的床头柜上,放上一个盆栽,偶尔会有猫睡在附近——一如朱西甯生前那般,他在沙发上写作,总有只猫围绕身旁。

过了近20年,2017年,刘慕沙也去世了,三姐妹将父母合葬在了阳明山上,阳明山在台北近郊,风光秀丽,他们选择花葬,将骨灰洒进花坛下方,来年,便会长出漂亮的花。

老一辈人离开了,他们产生的影响是潜移默化的。朱家三姐妹始终维持着父亲在世时的生活状态:不讲吃穿用度,事事以文学为先。

大女儿朱天文用柔和的笔调书写边缘人物命运;二女儿朱天心爱好动物,定期喂养流浪猫,为公共事务奔走;三女儿朱天衣写童书散文,为孩子们造梦。

她们站在时代之外,维持独立又游离的姿态。

2018年,《他们在岛屿写作》系列纪录片邀请朱家姐妹将朱家的故事记录下来,这个系列曾纪录过周梦蝶、余光中、痖弦等多位曾在岛屿写作的诗人和作家。

几年前,朱家姐妹拒绝过片方的邀约,而这一次,她们同意了。朱天心解释,父亲去世20年,母亲也走了,这一页历史似乎要翻过去了,我们不说,不会有人知道。

借着拍摄纪录片的缘故,朱家姐妹们再一次踏上返乡之路,她们发现,宿迁早已变了模样,城市的新建筑遮盖了故乡的旧影。

朱西甯当年修葺的朱家祖坟被文明城市示范街的建筑覆盖,他曾走过的黄河废古道成了如今的生态公园。

城市改造大刀阔斧,朱西甯记忆中的故乡,愈加模糊了。

朱家三代人过着一种与现代人相悖的生活,他们不为名利困扰,不被热度新闻裹挟,不去思考名校、996、KPI、薪资涨幅、内卷还是躺平——这些当代人常见的焦虑不在他们的考虑范围内。朱家人这样罕见的活法像是证明,流动的时代里,你完全可以过一种静态的、反潮流的生活,不需要和流行贴得那么紧密。

他们为什么会这样过?或许从朱西甯开始,朱家人游离时代之外的姿态就被奠定了。

朱西甯一直被外界称为台湾现代主义作家,事实上,他是大陆人,祖籍山东,在江苏宿迁长大,小时候常于苏北安徽等地漂泊。

1949年,他放弃学业加入国民政府军队,随军来到台湾,这个决定改变了他的一生,从这一年起,台湾全省戒严,近40年,两岸之间互不往来。

朱西甯身份尴尬,对于大陆,他是台湾作家,是海岸那边的人。对于台湾,这是外来兵,永远的外省人。

朱西甯的妻子刘慕沙是台湾本地医师的女儿,慕沙的父亲常告诉她,嫁给外省军人的话,不如剁给猪吃,这样激烈的观念侧面印证了那个年代,台湾本地人对大陆军人的态度。

刘慕沙鼓起勇气带着乐谱和网球拍与朱西甯私奔,才有了他们后来的婚姻。

常年漂泊,在一个眷村与另一个眷村之间迁居,容易形成游离感。汉语解释里,游离指离开集体、联盟或者依附的事物,也能用来形容人的漂泊与孤独。

北漂、沪漂们或许对这种游离状态有所共鸣,七十年前,朱西甯的感受更深、更痛,游离于两地之间的距离,游离于无法产生归属的心理。

朱西甯的女儿们称,父亲从没有将这座岛屿视作可以落脚生根的地方。在台湾住了几十年,朱西甯不打算买房,他告诉家人,买什么房子,安家落户的,就不打算回去了么?

朱家三代人过着一种与现代人相悖的生活,他们不为名利困扰,不被热度新闻裹挟,不去思考名校、996、KPI、薪资涨幅、内卷还是躺平——这些当代人常见的焦虑不在他们的考虑范围内。朱家人这样罕见的活法像是证明,流动的时代里,你完全可以过一种静态的、反潮流的生活,不需要和流行贴得那么紧密。

他们为什么会这样过?或许从朱西甯开始,朱家人游离时代之外的姿态就被奠定了。

朱西甯一直被外界称为台湾现代主义作家,事实上,他是大陆人,祖籍山东,在江苏宿迁长大,小时候常于苏北安徽等地漂泊。

1949年,他放弃学业加入国民政府军队,随军来到台湾,这个决定改变了他的一生,从这一年起,台湾全省戒严,近40年,两岸之间互不往来。

朱西甯身份尴尬,对于大陆,他是台湾作家,是海岸那边的人。对于台湾,这是外来兵,永远的外省人。

朱西甯的妻子刘慕沙是台湾本地医师的女儿,慕沙的父亲常告诉她,嫁给外省军人的话,不如剁给猪吃,这样激烈的观念侧面印证了那个年代,台湾本地人对大陆军人的态度。

刘慕沙鼓起勇气带着乐谱和网球拍与朱西甯私奔,才有了他们后来的婚姻。

常年漂泊,在一个眷村与另一个眷村之间迁居,容易形成游离感。汉语解释里,游离指离开集体、联盟或者依附的事物,也能用来形容人的漂泊与孤独。

北漂、沪漂们或许对这种游离状态有所共鸣,七十年前,朱西甯的感受更深、更痛,游离于两地之间的距离,游离于无法产生归属的心理。

朱西甯的女儿们称,父亲从没有将这座岛屿视作可以落脚生根的地方。在台湾住了几十年,朱西甯不打算买房,他告诉家人,买什么房子,安家落户的,就不打算回去了么?

1976年摄于台北景美家的后山

等到三个女儿长大,狭窄的旧屋无法容纳这一大家人,朱西甯意识到返乡无望,才购入一套房产。

搬家那天,朱西甯的脸上完全没有乔迁之喜,中国人传统观念里,买房代表落地生根,他无法在这里生根。

女儿们的印象里,父亲对故乡的眷恋处处可见,台湾的冬天很少下雪,每当看到雪,朱西甯会把女儿们叫起来,很小声地告诉她们,这是霜,老家的冬天,早晨就是这个样子。

他始终在等待着有一天回到故乡,日复一日,年复一年,两岸仍未互通。朱西甯失望,又像是认命,他在小说《现在几点钟》里写道:家不一定都是使你习惯的地方。

买房前的二三十年,朱家人住眷村,这是国民政府在特殊时期安排国民党军人和家属的住所,眷村住着120万像朱西甯这样的人,他们用内陆城市的名字为眷村街道取名,让这里出生的每个孩子熟背大陆老家的地址。

从现在的眼光看,朱西甯和这120万人都是做错了选择的人。站立当下回望过去,所有复杂的选择都变得很轻易。但是,站在历史十字路口的人,谁又能预测未来将会发生什么?

1976年摄于台北景美家的后山

等到三个女儿长大,狭窄的旧屋无法容纳这一大家人,朱西甯意识到返乡无望,才购入一套房产。

搬家那天,朱西甯的脸上完全没有乔迁之喜,中国人传统观念里,买房代表落地生根,他无法在这里生根。

女儿们的印象里,父亲对故乡的眷恋处处可见,台湾的冬天很少下雪,每当看到雪,朱西甯会把女儿们叫起来,很小声地告诉她们,这是霜,老家的冬天,早晨就是这个样子。

他始终在等待着有一天回到故乡,日复一日,年复一年,两岸仍未互通。朱西甯失望,又像是认命,他在小说《现在几点钟》里写道:家不一定都是使你习惯的地方。

买房前的二三十年,朱家人住眷村,这是国民政府在特殊时期安排国民党军人和家属的住所,眷村住着120万像朱西甯这样的人,他们用内陆城市的名字为眷村街道取名,让这里出生的每个孩子熟背大陆老家的地址。

从现在的眼光看,朱西甯和这120万人都是做错了选择的人。站立当下回望过去,所有复杂的选择都变得很轻易。但是,站在历史十字路口的人,谁又能预测未来将会发生什么?

朱西甯青年时期

朱西甯的长女朱天文在一篇文章里,还原了父亲弃学从戎前一晚的情形,父亲的说法是,(他)哭着写日记,隔壁屋里有年逾花甲的两老,窗外丛竹的天井对面,有一段不了情,更还有那个年龄贪恋的学问、学位……要割舍的太多,烟头烧掉半个木棉枕。

第二天天亮,种种不舍都被他割舍下了,最终,朱西甯只带走了一本张爱玲的《传奇》,带着这本书,他走过遍地战火,走到了距离宿迁七八百公里的台湾。

朱西甯青年时期

朱西甯的长女朱天文在一篇文章里,还原了父亲弃学从戎前一晚的情形,父亲的说法是,(他)哭着写日记,隔壁屋里有年逾花甲的两老,窗外丛竹的天井对面,有一段不了情,更还有那个年龄贪恋的学问、学位……要割舍的太多,烟头烧掉半个木棉枕。

第二天天亮,种种不舍都被他割舍下了,最终,朱西甯只带走了一本张爱玲的《传奇》,带着这本书,他走过遍地战火,走到了距离宿迁七八百公里的台湾。

多看一眼

张爱玲是朱西甯创作路上的启蒙者,朱西甯从军来台时,一切从简,唯独《传奇》舍不得放。

增订版《传奇》在香港出版时,朱西甯忍不住写信寄去,为张爱玲的新作祝贺,多年后收到了张爱玲的回信,信里称,她看过朱西甯的小说,不止一遍,尤其喜欢《新坟》。

此后,二人通信多年。其中一封信里,朱西甯倾诉自己对于文学的沉迷,进行自我剖析:

多看一眼

张爱玲是朱西甯创作路上的启蒙者,朱西甯从军来台时,一切从简,唯独《传奇》舍不得放。

增订版《传奇》在香港出版时,朱西甯忍不住写信寄去,为张爱玲的新作祝贺,多年后收到了张爱玲的回信,信里称,她看过朱西甯的小说,不止一遍,尤其喜欢《新坟》。

此后,二人通信多年。其中一封信里,朱西甯倾诉自己对于文学的沉迷,进行自我剖析:

时常亦会忽生疑问,文学作品由着人去欣赏就算了,人的天赋各异,任你多有热心又算得什么…… 我也不过只像个动情少年,被其实一无是处的恋情滋味饱饱胀胀的充足了,老要溢出去。说不准是要与人分享,还是渴欲人知而得同情。那个年代,张爱玲的小说影响了不少作家,却没有人会像朱西甯那样,爱屋及乌地收留了张爱玲的第一任丈夫胡兰成。 1974年,为了给张爱玲写传记,朱西甯拜访正在台湾讲学的胡兰成,与胡兰成结交。第二年,中华杂志发表文章《汉奸胡兰成速回日本去》,胡兰成无法继续讲学,整个台湾文化界都在围剿他,朱西甯发来了邀请,请他住在自家隔壁讲学。

胡兰成(左)朱西甯(右)

胡兰成是人人唾弃的汉奸,朱西甯是日本侵华的受害者。人们能想到的最强烈的一层冲突也不过如此。

没人理解朱西甯为什么这么做,妻子刘慕沙和他争论,不少好友也与他绝交。

当他邀请好友痖弦旁听胡兰成的文学课时,痖弦回复,听你个头!西甯,我们都是一起走过抗日战争的人,你怎么会和汉奸在一起?

和汉奸在一起,是朱西甯这一生最受争议的举动,让他付出了太多太多,老友绝交,声名扫地。

朱西甯很少为自己辩驳,多年后,次女朱天心在《三十三年梦》里写道,我没问过他如何料理这国族情仇纠结,我猜,或许他长年地帮母亲过目译稿,早已晋身另一个超越眼下国界的文学共和国了吧。

朱家祖辈信奉基督教,朱西甯也受基督教义影响。他曾在朱家客厅里,为学生讲解《旧约圣经》。

《旧约圣经》中有个故事,上帝决定摧毁罪恶之都索多玛城,摧毁前,他派天使提前告诉商人罗得,示意罗得可以带妻女离开,往山上跑,不要停留,也不要回望。

逃命过程中,罗得的妻子没有遵守,往身后看了一眼,就这么一眼,她被化作一根盐柱。

罗得之妻的多看一眼或许因为欲望,朱西甯的多看一眼源于不忍。女婿唐诺告诉《南方人物周刊》,朱先生有多看你一眼的不忍,他对世界充满同情,肯给别人机会。

他不顾所有人反对收留胡兰成,晚年自掏腰包创办《三三集刊》,聚集三三青年,都是在多看他们一眼。

所谓三三,头一个三是三民主义,第二个三与基督教相关,指圣父圣子圣灵三位一体。朱家会为这些三三青年提供免费餐食和写作指导。

胡兰成(左)朱西甯(右)

胡兰成是人人唾弃的汉奸,朱西甯是日本侵华的受害者。人们能想到的最强烈的一层冲突也不过如此。

没人理解朱西甯为什么这么做,妻子刘慕沙和他争论,不少好友也与他绝交。

当他邀请好友痖弦旁听胡兰成的文学课时,痖弦回复,听你个头!西甯,我们都是一起走过抗日战争的人,你怎么会和汉奸在一起?

和汉奸在一起,是朱西甯这一生最受争议的举动,让他付出了太多太多,老友绝交,声名扫地。

朱西甯很少为自己辩驳,多年后,次女朱天心在《三十三年梦》里写道,我没问过他如何料理这国族情仇纠结,我猜,或许他长年地帮母亲过目译稿,早已晋身另一个超越眼下国界的文学共和国了吧。

朱家祖辈信奉基督教,朱西甯也受基督教义影响。他曾在朱家客厅里,为学生讲解《旧约圣经》。

《旧约圣经》中有个故事,上帝决定摧毁罪恶之都索多玛城,摧毁前,他派天使提前告诉商人罗得,示意罗得可以带妻女离开,往山上跑,不要停留,也不要回望。

逃命过程中,罗得的妻子没有遵守,往身后看了一眼,就这么一眼,她被化作一根盐柱。

罗得之妻的多看一眼或许因为欲望,朱西甯的多看一眼源于不忍。女婿唐诺告诉《南方人物周刊》,朱先生有多看你一眼的不忍,他对世界充满同情,肯给别人机会。

他不顾所有人反对收留胡兰成,晚年自掏腰包创办《三三集刊》,聚集三三青年,都是在多看他们一眼。

所谓三三,头一个三是三民主义,第二个三与基督教相关,指圣父圣子圣灵三位一体。朱家会为这些三三青年提供免费餐食和写作指导。

这样一个热爱文学的人,为了给青年学生讲解指点,一度放下写作。学生的作品中不乏一些粗制滥造的作品,还有人意不在此,来朱家只为蹭些名声,或是接近朱家的女儿们。无论是谁的作品,朱西甯都一行行地认真阅读,给出自己的建议。

朱天心为父亲不平,朱西甯解释,自己在流亡时期痴迷文学,如果有个前辈能在那时点拨一下,他在文学创作上可以少走不少弯路——朱西甯在流亡路上没有遇到这样的前辈,他愿意成为这样的人。

外界对三三争议很多,朱天心回头再看三三时期,像是一个找士、养士的过程,他们寻找有才能的人,共同学习和传播诗书礼乐,没有外界想得那么传奇,也没有外界臆想得那么糟糕,只是我们自身能力学养不足,终只成了一场较长的文青夏令营。

大陆作家虹影,虽不是三三青年,作为后辈作家,也曾几次受朱西甯指点。虹影发布小说《六指》,朱西甯为她写评论,称这是一部才华与功力兼美的作品。

虹影给朱先生写信,很快得到朱西甯的鼓励与鞭策,鼓励她继续写作。

上世纪九十年代,虹影去台湾参加文学研讨会,朱西甯头发全银,面貌慈祥,赠予她四本朱家两代人写的书,两人聊了近六个小时。

朱西甯告诉虹影,别去学时下的新生代作家只凝视微观自我,要将视野放得更广阔。

这样一个热爱文学的人,为了给青年学生讲解指点,一度放下写作。学生的作品中不乏一些粗制滥造的作品,还有人意不在此,来朱家只为蹭些名声,或是接近朱家的女儿们。无论是谁的作品,朱西甯都一行行地认真阅读,给出自己的建议。

朱天心为父亲不平,朱西甯解释,自己在流亡时期痴迷文学,如果有个前辈能在那时点拨一下,他在文学创作上可以少走不少弯路——朱西甯在流亡路上没有遇到这样的前辈,他愿意成为这样的人。

外界对三三争议很多,朱天心回头再看三三时期,像是一个找士、养士的过程,他们寻找有才能的人,共同学习和传播诗书礼乐,没有外界想得那么传奇,也没有外界臆想得那么糟糕,只是我们自身能力学养不足,终只成了一场较长的文青夏令营。

大陆作家虹影,虽不是三三青年,作为后辈作家,也曾几次受朱西甯指点。虹影发布小说《六指》,朱西甯为她写评论,称这是一部才华与功力兼美的作品。

虹影给朱先生写信,很快得到朱西甯的鼓励与鞭策,鼓励她继续写作。

上世纪九十年代,虹影去台湾参加文学研讨会,朱西甯头发全银,面貌慈祥,赠予她四本朱家两代人写的书,两人聊了近六个小时。

朱西甯告诉虹影,别去学时下的新生代作家只凝视微观自我,要将视野放得更广阔。

铁浆劈头盖脸浇下来,喳——一阵子黄烟裹着乳白的蒸汽冲上天际去,发出生菜投进滚油锅里的炸裂,那股子肉类焦燎的恶臭随即飘散开来。另一篇小说《旱魃》里,主线是马匪和戏班少女的爱情,穿插一些山东当地民俗,作家莫言同样出身山东,看完后称,朱西甯的语言强悍、饱满、意象丰富,这是一个少小离家浪迹天涯的小说家,在用语言来寻找和创造心中的故乡。 如果早几十年读到,(我)怕也不会有勇气写《红高粱》了。莫言说。 用文学构建记忆中的故乡,以此来延续心底的思念,或许是支撑朱西甯度过漂泊生活的根基,也是他内心的核。 朱西甯21岁开始写小说,媒体报道,他到台湾后,白天上班晚上写作,创作生涯超过半个世纪,女儿们的印象中,父亲总是不睡觉,就这么伏在书桌边,写了一天又一天。朱天心告诉《好奇心日报》的记者,那是我最初知道,世间有一个事可以让人这样着魔,但是那个状态又是很素净、很虔诚的。

朱西甯经典作品大陆首次出版,理想国推出

46岁那年,朱西甯为了专事文学创作,提前退役,他没有一点存款,每个月赤字,女儿们都觉得这样的选择好大胆,朱天心称,他在人生里的几次重大选择,完全以文学为最高,其他都可以让渡、舍掉、放弃、再说,可是只有这点他不松手。

她在回忆录《三十三年梦》里写道:脱开小说家身份时的父亲,是个单纯正直近于天真好欺瞒蒙混的人。

脱开小说家身份时的父亲这句旁,朱天心加了一句批注:可能吗?

时隔多年,朱西甯再次与故乡产生联系是1979年,他收到了六姐的来信,信里称,他们的父母已于六十年代去世,两个兄长也不在了,族中亲友四散,亲友们都在动荡年代里尝透世态炎凉的滋味。

等了多年,盼了多年,等来的结果,比等待的过程更加煎熬。

朱西甯有个朋友,也是一位作家,名舒畅,他与朱西甯有相似的感受,他当年只身一人来到台湾,留下了妻子和在襁褓中的儿子,没想到此后多年音信全无。

他等了几十年,终于等到可以寻亲时,回到家乡他发现,妻子已经去世十年,儿子也从襁褓中的婴儿成长为一个中年男人,血缘的连结也弥补不了他在孩子生命中缺席的那些年。

朱西甯经典作品大陆首次出版,理想国推出

46岁那年,朱西甯为了专事文学创作,提前退役,他没有一点存款,每个月赤字,女儿们都觉得这样的选择好大胆,朱天心称,他在人生里的几次重大选择,完全以文学为最高,其他都可以让渡、舍掉、放弃、再说,可是只有这点他不松手。

她在回忆录《三十三年梦》里写道:脱开小说家身份时的父亲,是个单纯正直近于天真好欺瞒蒙混的人。

脱开小说家身份时的父亲这句旁,朱天心加了一句批注:可能吗?

时隔多年,朱西甯再次与故乡产生联系是1979年,他收到了六姐的来信,信里称,他们的父母已于六十年代去世,两个兄长也不在了,族中亲友四散,亲友们都在动荡年代里尝透世态炎凉的滋味。

等了多年,盼了多年,等来的结果,比等待的过程更加煎熬。

朱西甯有个朋友,也是一位作家,名舒畅,他与朱西甯有相似的感受,他当年只身一人来到台湾,留下了妻子和在襁褓中的儿子,没想到此后多年音信全无。

他等了几十年,终于等到可以寻亲时,回到家乡他发现,妻子已经去世十年,儿子也从襁褓中的婴儿成长为一个中年男人,血缘的连结也弥补不了他在孩子生命中缺席的那些年。

一点点的永恒

1987年底,两岸破冰,台湾当局宣布退伍士兵可以回大陆探亲。第二年,朱西甯带着妻女回到宿迁老家,距离他初来台湾过了近四十年。

这次探亲,朱家姐妹才发现,原来自己的故乡不是山东临朐,而是江苏宿迁,也了解了那段被尘封已久的家族历史。

真的能与那些从未会面的朱家后人亲近吗?朱家姐妹心里有些忐忑。那些年,她们常常听说,老兵返乡后,倾家荡产子孙不认的传闻。等到真正来到宿迁,她们松了口气,朱天心惊讶地发现,那务农的、做黑手的、刚放学的……皆一脸雀斑,见人就脸红的腼腆神情,好像在照镜子。

一点点的永恒

1987年底,两岸破冰,台湾当局宣布退伍士兵可以回大陆探亲。第二年,朱西甯带着妻女回到宿迁老家,距离他初来台湾过了近四十年。

这次探亲,朱家姐妹才发现,原来自己的故乡不是山东临朐,而是江苏宿迁,也了解了那段被尘封已久的家族历史。

真的能与那些从未会面的朱家后人亲近吗?朱家姐妹心里有些忐忑。那些年,她们常常听说,老兵返乡后,倾家荡产子孙不认的传闻。等到真正来到宿迁,她们松了口气,朱天心惊讶地发现,那务农的、做黑手的、刚放学的……皆一脸雀斑,见人就脸红的腼腆神情,好像在照镜子。

台湾当局开放探亲的前几年,朱西甯每年都会返乡,他拿出积蓄修好了父母和兄长们的祖坟,又四处拼凑查访出一份完整的族谱,记下族里每个人的名字。

离开家乡时,他是23岁的青年,回来时,成了年过60的老人。为了弥补这么多年的缺失,朱西甯对家族后辈倾囊相授,鼓励每个孩子上学,帮忙凑齐学费,有些后辈希望向出版社投稿,他会帮忙润饰稿件,有些后辈想要出去创业,他也拿出近乎全部的积蓄

朱家姐妹意识到,本以为父亲对亲情看得很开阔,原来他有着这样的执着。

朱西甯生命的最后十多年,把自己关在小房间写《华太平家传》,这本书说的是华氏一族的百年流亡史,祖父华长老传教办学,用山东话讲圣经,父亲营生兴家,家族里的孩童流落到南方小岛,华氏一族的命运与朱家如出一辙。

朱西甯通过这样的方式记录下朱家祖祖辈辈的经历,他从楼上卧房搬到楼下客厅,长期窝在茶几边的长沙发角落,旁边放着几大摞书,他一直不停地书写。

他写《华太平家传》近20年,有时写了十几二十万字,如果他觉得不够好,会一次次地销毁再从头来过,改了整整七次。

第八次启笔,他写了近30万字,想梳理一下书稿时,发现所有的书稿都被白蚁啃食干净,向着书桌的那一面书稿完全粉碎了。

眼见朱西甯的多年心血毁于一旦,其他人痛心不已,他却很平静,告诉女儿们,或许上帝是用这种方式委婉地告诉他,这本书写得不够好。

直到朱西甯1998年病逝,也没有完成《华太平家传》,他对这本书最初的篇幅预计是300万字,去世时只完成了55万字,这是他的第九次启笔。

长女朱天文眼里,父亲晚年的做法像极了《百年孤独》里的奥雷里亚诺上校,那位上校为人冷漠,与父亲的性格截然不同,但奥雷里亚诺上校重复制作小金鱼,又将其损毁的模样,与父亲晚年用尽心血写作又不断销毁的身影重合了。

《百年孤独》里,长时间的工作让奥雷里亚诺上校的背脊驼了、视力弱了,他得到了心灵的平静。现实中,不断去写作或许也是朱西甯获得平静的方式。

去世前一年,朱西甯得了肺癌,最后的日子,他仍然不愿意麻烦别人。

缠绵病榻时,他会抱有歉意地向妻女们说,累坏你们了。打电话告诉六姐自己的病情时,他的第一句话是六姊,抱歉,让你挂心了。

临终,朱西甯希望自己葬于南港军人公墓,在那里,墓地的大小按照主人生前的阶级分配,按照他的军阶,墓地如同鸽子笼一般。妻女们明白,他是想给家中节省办后事的费用。

台湾当局开放探亲的前几年,朱西甯每年都会返乡,他拿出积蓄修好了父母和兄长们的祖坟,又四处拼凑查访出一份完整的族谱,记下族里每个人的名字。

离开家乡时,他是23岁的青年,回来时,成了年过60的老人。为了弥补这么多年的缺失,朱西甯对家族后辈倾囊相授,鼓励每个孩子上学,帮忙凑齐学费,有些后辈希望向出版社投稿,他会帮忙润饰稿件,有些后辈想要出去创业,他也拿出近乎全部的积蓄

朱家姐妹意识到,本以为父亲对亲情看得很开阔,原来他有着这样的执着。

朱西甯生命的最后十多年,把自己关在小房间写《华太平家传》,这本书说的是华氏一族的百年流亡史,祖父华长老传教办学,用山东话讲圣经,父亲营生兴家,家族里的孩童流落到南方小岛,华氏一族的命运与朱家如出一辙。

朱西甯通过这样的方式记录下朱家祖祖辈辈的经历,他从楼上卧房搬到楼下客厅,长期窝在茶几边的长沙发角落,旁边放着几大摞书,他一直不停地书写。

他写《华太平家传》近20年,有时写了十几二十万字,如果他觉得不够好,会一次次地销毁再从头来过,改了整整七次。

第八次启笔,他写了近30万字,想梳理一下书稿时,发现所有的书稿都被白蚁啃食干净,向着书桌的那一面书稿完全粉碎了。

眼见朱西甯的多年心血毁于一旦,其他人痛心不已,他却很平静,告诉女儿们,或许上帝是用这种方式委婉地告诉他,这本书写得不够好。

直到朱西甯1998年病逝,也没有完成《华太平家传》,他对这本书最初的篇幅预计是300万字,去世时只完成了55万字,这是他的第九次启笔。

长女朱天文眼里,父亲晚年的做法像极了《百年孤独》里的奥雷里亚诺上校,那位上校为人冷漠,与父亲的性格截然不同,但奥雷里亚诺上校重复制作小金鱼,又将其损毁的模样,与父亲晚年用尽心血写作又不断销毁的身影重合了。

《百年孤独》里,长时间的工作让奥雷里亚诺上校的背脊驼了、视力弱了,他得到了心灵的平静。现实中,不断去写作或许也是朱西甯获得平静的方式。

去世前一年,朱西甯得了肺癌,最后的日子,他仍然不愿意麻烦别人。

缠绵病榻时,他会抱有歉意地向妻女们说,累坏你们了。打电话告诉六姐自己的病情时,他的第一句话是六姊,抱歉,让你挂心了。

临终,朱西甯希望自己葬于南港军人公墓,在那里,墓地的大小按照主人生前的阶级分配,按照他的军阶,墓地如同鸽子笼一般。妻女们明白,他是想给家中节省办后事的费用。

朱家全家福

朱家人没有遵循这样的遗言,而是将他的骨灰放在刘慕沙的床头柜上,放上一个盆栽,偶尔会有猫睡在附近——一如朱西甯生前那般,他在沙发上写作,总有只猫围绕身旁。

过了近20年,2017年,刘慕沙也去世了,三姐妹将父母合葬在了阳明山上,阳明山在台北近郊,风光秀丽,他们选择花葬,将骨灰洒进花坛下方,来年,便会长出漂亮的花。

老一辈人离开了,他们产生的影响是潜移默化的。朱家三姐妹始终维持着父亲在世时的生活状态:不讲吃穿用度,事事以文学为先。

大女儿朱天文用柔和的笔调书写边缘人物命运;二女儿朱天心爱好动物,定期喂养流浪猫,为公共事务奔走;三女儿朱天衣写童书散文,为孩子们造梦。

她们站在时代之外,维持独立又游离的姿态。

2018年,《他们在岛屿写作》系列纪录片邀请朱家姐妹将朱家的故事记录下来,这个系列曾纪录过周梦蝶、余光中、痖弦等多位曾在岛屿写作的诗人和作家。

几年前,朱家姐妹拒绝过片方的邀约,而这一次,她们同意了。朱天心解释,父亲去世20年,母亲也走了,这一页历史似乎要翻过去了,我们不说,不会有人知道。

借着拍摄纪录片的缘故,朱家姐妹们再一次踏上返乡之路,她们发现,宿迁早已变了模样,城市的新建筑遮盖了故乡的旧影。

朱西甯当年修葺的朱家祖坟被文明城市示范街的建筑覆盖,他曾走过的黄河废古道成了如今的生态公园。

城市改造大刀阔斧,朱西甯记忆中的故乡,愈加模糊了。

朱家全家福

朱家人没有遵循这样的遗言,而是将他的骨灰放在刘慕沙的床头柜上,放上一个盆栽,偶尔会有猫睡在附近——一如朱西甯生前那般,他在沙发上写作,总有只猫围绕身旁。

过了近20年,2017年,刘慕沙也去世了,三姐妹将父母合葬在了阳明山上,阳明山在台北近郊,风光秀丽,他们选择花葬,将骨灰洒进花坛下方,来年,便会长出漂亮的花。

老一辈人离开了,他们产生的影响是潜移默化的。朱家三姐妹始终维持着父亲在世时的生活状态:不讲吃穿用度,事事以文学为先。

大女儿朱天文用柔和的笔调书写边缘人物命运;二女儿朱天心爱好动物,定期喂养流浪猫,为公共事务奔走;三女儿朱天衣写童书散文,为孩子们造梦。

她们站在时代之外,维持独立又游离的姿态。

2018年,《他们在岛屿写作》系列纪录片邀请朱家姐妹将朱家的故事记录下来,这个系列曾纪录过周梦蝶、余光中、痖弦等多位曾在岛屿写作的诗人和作家。

几年前,朱家姐妹拒绝过片方的邀约,而这一次,她们同意了。朱天心解释,父亲去世20年,母亲也走了,这一页历史似乎要翻过去了,我们不说,不会有人知道。

借着拍摄纪录片的缘故,朱家姐妹们再一次踏上返乡之路,她们发现,宿迁早已变了模样,城市的新建筑遮盖了故乡的旧影。

朱西甯当年修葺的朱家祖坟被文明城市示范街的建筑覆盖,他曾走过的黄河废古道成了如今的生态公园。

城市改造大刀阔斧,朱西甯记忆中的故乡,愈加模糊了。★《布宫号》提醒您:民俗信仰仅供参考,请勿过度迷信!

本文经用户投稿或网站收集转载,如有侵权请联系本站。